『審査員特別賞』【研究・専門部門】「群馬県立吾妻中央高等学校 環境工学科」

「皆さんの測量技術で、農地の水路図を作れませんか?」。群馬県立吾妻中央高校環境工学科の活動は、地域にある美野原土地改良区の農地に張り巡らされた水路の老朽化が進み、適切に管理するための水路図作成を依頼され始まりました。既存施設の長寿命化は、新設に比べ省資源、省エネ、低炭素などのエコつながり、また地域の農地環境保全にも貢献できます。生徒たちはこの活動を先輩から後輩へと受け継ぎ、着実に成果をあげています。

- 活動団体

- 環境工学研究部

- 活動人数

- 12人

- 主な活動時間

- 部活動として

- 最終審査会発表生徒

- 飯塚健太

金子泉輝

- 担当教員

- 松井克彦

吾妻中央高校の環境工学科は、統合前の中之条高校時代から培った測量に関する伝統と実績を継承し、日々学習に取り組んでいます。旧中之条高校農業土木科は測量士・測量士補の資格取得に力を入れ、合格率の高さは全国有数でした。その実力を見込まれ、2014年に美野原土地改良区の事務局長から水路図作成を依頼されたのです。

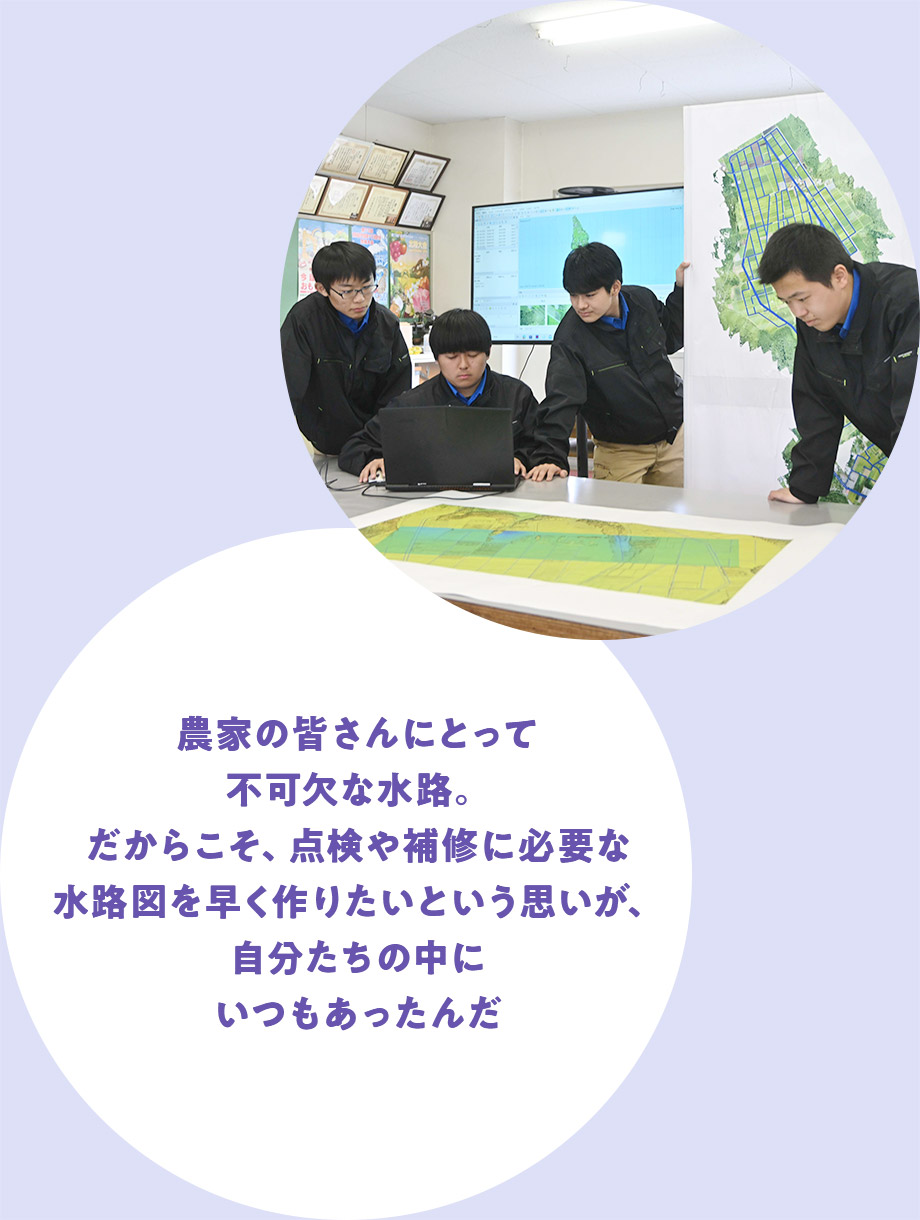

美野原土地改良区には約206ヘクタールの農地が広がり、そのほとんどを占める水田に水を供給するため水路が張り巡らされています。しかし、経年による老朽化が進み、適切に管理して長寿命化を図る「ストックマネジメント」を行うため、精度の高い水路図が必要になったのです。

美野原土地改良区には、同校の「美野原農場」があることもあり、依頼に応えることに決定。こうして、環境工学科の生徒が主体となって、水路図作成プロジェクトがスタートしました。

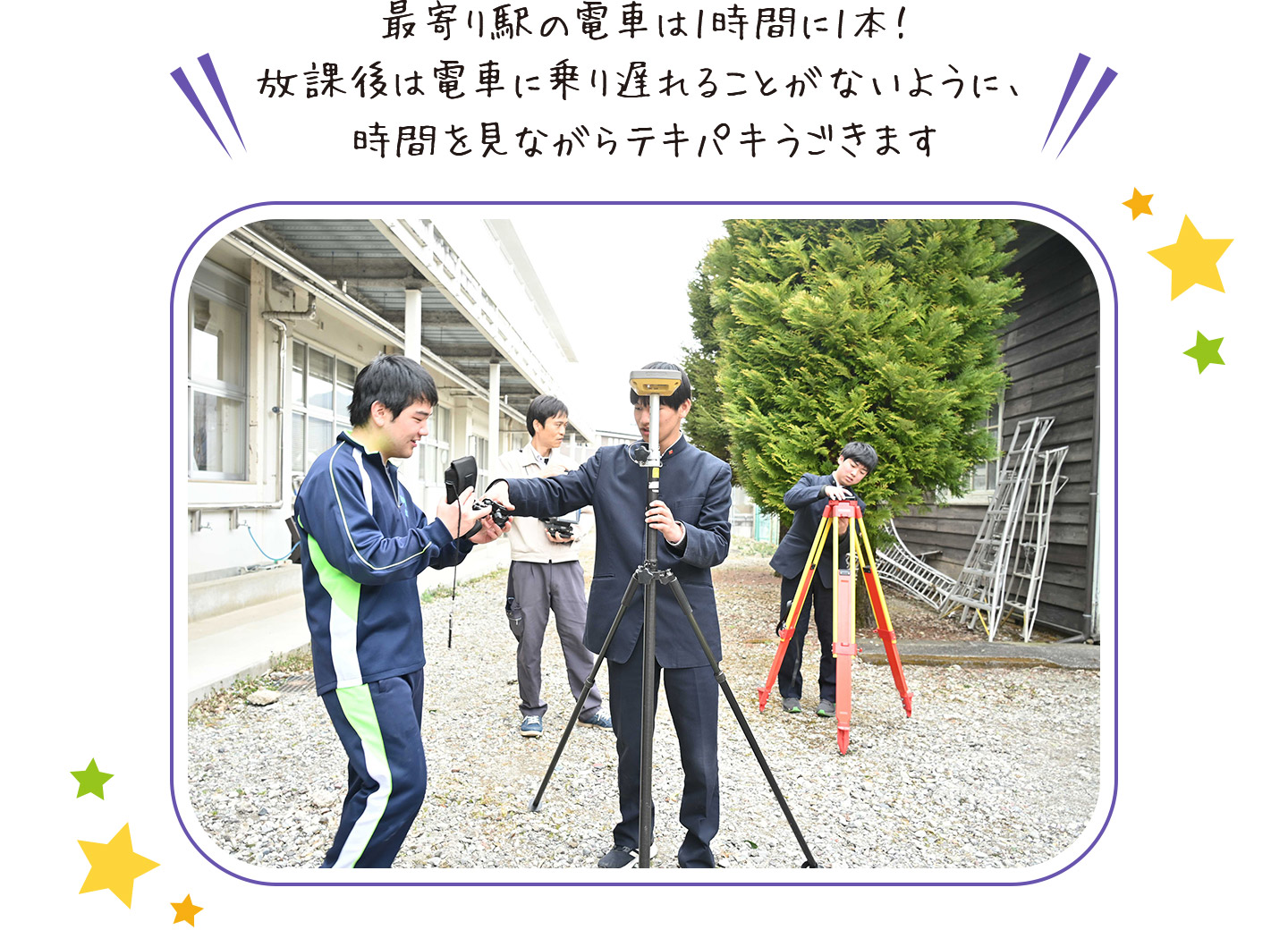

こうして2014年、環境工学科の先輩たちは水路図づくりへのチャレンジを開始。最初に取り組んだのは、学校にあった「トータルステーション」という機器を使った測量でした。これは現地の基準点に機器を据え付けて、観測したい場所にミラーを立て、そこに光を飛ばして距離と角度から位置を測定するものです。

この方法は機器から見える範囲で1点1点観測するため、高精度ですが非常に時間のかかるものでした。また、基準点を探したり機器を設置したりと、準備にも手間がかかりました。それでも先輩たちは、地道に継続して成果を蓄積していきました。それと同時に、水路の点検や補修などにも取り組むうち地域の人たちから評価や応援を受けるようになり、生徒たちの「もっと効率的に測量したい」という願いから、人工衛星を活用する「ネットワーク型RTK」という機器が導入されたのです。

「こんなに速く測量ができるんだ!」。生徒たちが驚くほど「ネットワーク型RTK」導入の効果は絶大でした。その仕組みは、人工衛星からの電波を受信し、それに周辺にある国土地理院の電子基準点の観測データを組み合わせ、正確な測量を行うというもの。上空の視界さえ確保できれば、いつでもどこでも位置を測ることが可能となり、プロジェクト開始当初に比べ格段に速く測量ができるようになりました。

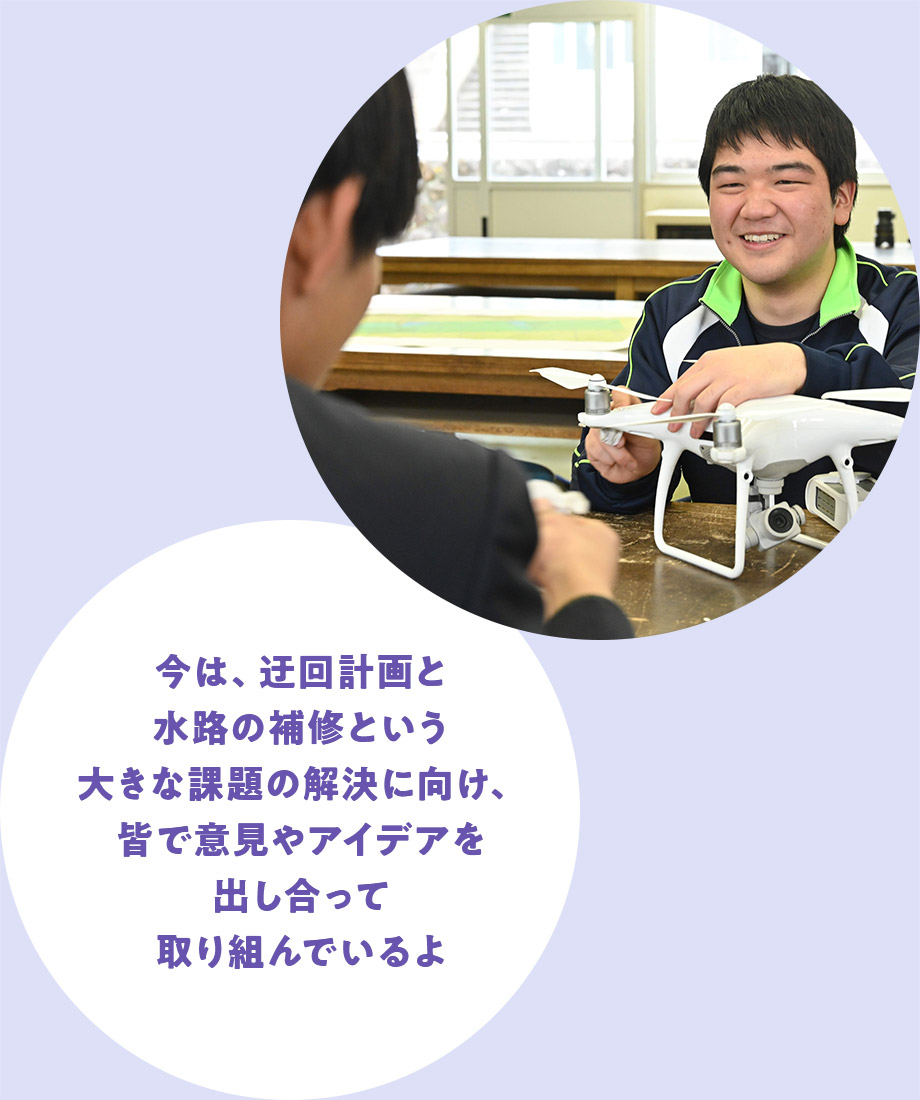

しかし、生徒たちはさらに上を見据えていました。「美野原土地改良区の農家の人たちは、正確な水路図ができるのをずっと待っているんだ。もっと効率的で迅速に測量をして、1日も早く水路図を完成させたい」。そんな熱い思いから、生徒たちは日々意見を出し合いました。そこから生まれたのが、より広範囲に測量でき、しかも上空の視界に左右されない、ドローンを使った撮影画像による「写真測量」にチャレンジしようというアイデアでした。

高精度な水路図作成に向け、生徒たちは事務局から高性能ドローンの貸与を受けることができました。早速、地形図を描く範囲をドローンを使い、立体的な位置情報がわかる現地の3Dモデルを作成。しかし何度やってもできるのは、実際にはありえない非現実的な3Dモデルばかり。「カメラに異常があるのか」「重複率が悪いのか」「撮影高度に問題があるのか」など、原因を考え検証を重ねましたが、うまくいきませんでした。

そこで、同様の研究を東京農業大学が行っていることを知り相談すると、快諾して学校まで指導に来てくれました。それは自動空撮プログラムを使い、1回目と2回目で90度角度を変えた撮影画像をマッチングするというもので、感動的なほど見事な3Dモデルが作成できました。こうして、総延長34kmにおよぶ水路図が完成。事務局長に届けると非常に喜び、「この水路図で農地環境保全が進められます」と感謝の言葉をいただきました。

高精度の水路図を受け取った事務局長は、その高い測量技術を使って農業用水の迂回計画を作れないかと新たな依頼をしました。その計画は、現在農業用水が2カ所から川に排水され、1カ所で小水力発電に利用しているのを、もう1つの排水も迂回して合流させ発電量を増やすというものでした。そのときのことを生徒たちは、「また新たな挑戦ができることが楽しみでした」と振り返ります。

そこで考えたのが、空撮で3Dモデルを作成し、標高差から水の流れを把握して迂回ルートを見つける方法でした。生徒たちは授業や水路図づくりで修得した知識や技術を駆使して点群データを試作し、それを標高値で色分けして段彩図を試作。それらを重ねることを考案し、最短の迂回ルートの解析を行いました。試作を事務局長に見せると「非常にわかりやすい」という言葉をいただき、新たな課題解決に向け大きな一歩が踏み出せました。